Questa non è soltanto una storia di calcio bensì una storia di eroi che si intreccia con il pallone. Cominciamo dal primo: l’eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza ma volto dell’Italia unita del Risorgimento. A noi, però, interessa l’altro mondo, quello al di là dell’Oceano Atlantico. Sì perché Giuseppe Garibaldi, con la falsa identità di Giuseppe Pane da Livorno, nel 1835, raggiunge clandestinamente il Sud America, dove compie innumerevoli imprese militari. Una di queste, in occasione della guerra civile uruguayana, dal 1839 al 1851. Nove anni prima dello scoppio, l’Uruguay aveva ottenuto l’indipendenza, diventando una repubblica e svincolandosi dalle dinamiche politiche con l’Argentina e gli altri paesi limitrofi. Le spinte filo-argentine interne al paese gettano quest’ultimo in un clima di grande instabilità che culmina con la guerra civile. Nel 1846, con l’occupazione di Salto – città che più circa un secolo e mezzo dopo avrebbe dato i natali ad un certo Edinson Cavani –, si conclude, in maniera trionfale, la campagna, a difesa delle mire nazionalistiche uruguaiane, della legione italiana di Garibaldi vittoriosa contro gli argentini, ad inaugurare un lungo periodo di ricchezza e prosperità.

L’impresa di Garibaldi e della sua legione di volontari italiani ha un impatto significativo anche nello sport. Agli inizi del XX secolo l’Uruguay si erge, infatti, come pioniere, nel mondo, dei diritti civili: voto e istruzione, di ogni ordine e grado, allargati alle donne; abolizione della pena di morte; diritto al divorzio. Ecco perché, quando la FIFA, nella persona di Jules Rimet, decide che è arrivato il momento di istituire una nuova competizione calcistica intercontinentale – oltre alla già esistente disciplina olimpica – il paese ritenuto più idoneo ad ospitarla è proprio l’Uruguay. Siamo nel 1930, il primo Mondiale vede la luce e lo fa a Montevideo, la capitale uruguayana che, per l’occasione, ospita le “sole” dodici squadre che hanno accettato l’invito: Argentina, Cile, Francia, Messico, Jugoslavia, Brasile – davvero poca cosa, calcisticamente parlando, almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale – Bolivia, Romania – che raffazzona una squadra costringendo degli operai immigrati dall’Inghilterra a giocare per loro –, Perù, USA, Paraguay, Belgio. E l’Italia? L’Italia, in precedenza, era stata indicata da tutte le federazioni calcistiche d’Europa come nazione ospitante per ovviare ai problemi logistici di un mondiale oltreoceano ma Rimet aveva già deciso. Sono, dunque, troppo grandi l’ego e il risentimento del duce per accettare di attraversare l’Atlantico per essere una comparsa, anziché la “prima donna”.

A proposito di prime donne: chi è la star del mondiale uruguayano del 1930? È un brasiliano. Ma come, il Brasile non era poca cosa? Certo. Ma il nostro è un brasiliano particolare, José Leandro Andrade. Andrade è un essere speciale, probabilmente un demone con un’anima profonda dell’Africa Nera innestata nel corpo di un brasiliano che nasce e cresce in territorio uruguajo. È figlio di uno sciamano trapiantato a Salto detto, appunto, El Brasilero, che all’età di 91 anni – Novantuno – ha un figlio da Anastacia e, poco prima di morire, gli regala un unguento speciale da spalmare sui piedi prima di giocare a calcio.

La grande svolta per Andrade arriva alla soglia dei vent’anni quando, nel suo primo club, il Bella Vista, conosce José Nasazzi, grande capitano dell’Uruguay, che gli fa da chioccia e che nel ’24 convince il CT della Celeste a portarlo con loro a Parigi per le Olimpiadi. Nella capitale francese, i calciatori dell’Uruguay sono dei perfetti sconosciuti. Nessuno, tra gli addetti ai lavori, si era mai premurato, prima di allora, di visionarne gli allenamenti e, quando prendono a farlo in Francia è già troppo tardi. La spedizione francese di Nasazzi, Andrade e cumpañeros si rivela essere un massacro calcistico. Per gli avversari però. I sudamericani vincono l’oro olimpico a mani basse, mettendo a segno la bellezza di venti gol in cinque partite, compreso un quarto di finale contro i padroni di casa della Francia, umiliati per 5 a 1. Alla domanda dei giornalisti su quale sia il segreto di tale strapotere Andrade risponde: «Noi in Uruguay ci alleniamo inseguendo le galline… Perché, voi non lo fate?».

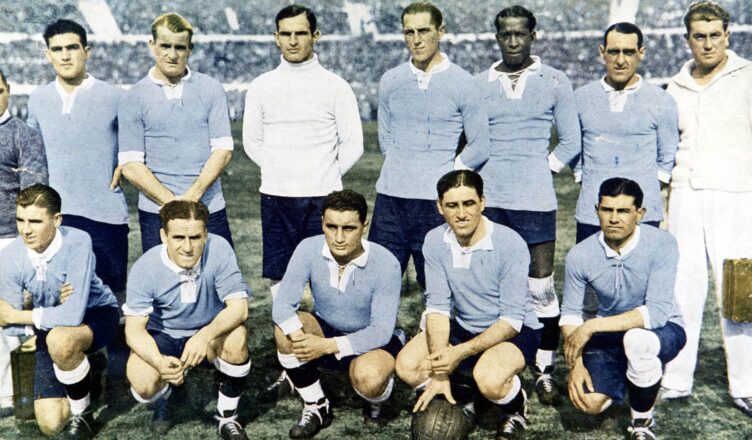

Gli uruguagi si ripetono quattro anni dopo nella kermesse olimpica di Amsterdam, conquistando un altro oro. I Mondiali a casa loro, dunque, sono anche un omaggio alla compagine nazionale più forte, con uno status comprovato e riconosciuto in tutto il mondo, così come José Andrade, che i francesi hanno, nel frattempo, soprannominato “La Meraviglia Nera”. Non solo, i mondiali uruguayani del ’30 rappresentano la resa dei conti tra le due storiche nemiche rioplatensi. Detto, infatti, della guerra garibaldina di metà ‘800, delle Olimpiadi di calcio del ’28 vinte dalla piccola nazione dell’Uruguay a danno proprio dell’Argentina, il Mondiale di due anni dopo sopraggiunge per ristabilire, quantomeno, un equilibrio tra le due potenze più grandi dell’America Latina. Sono loro, infatti, le squadre più forti della competizione e quando il cerchio si restringe, restano Argentina e Uruguay a giocarsi la finale allo stadio Centenario. La partita più grande della storia del calcio fino a quel momento è, anche, potenzialmente, la più pericolosa e infatti, nessuno ha il coraggio di arbitrarla. Alla fine è il belga Langenus ad immolarsi per la causa, non prima di aver strappato una lauta assicurazione sulla vita e la promessa di essere scortato verso il porto più vicino, non appena fischiata la fine. La “battaglia del Rìo de la Plata” finisce 4 a 2 per l’Uruguay e fa specie che, a segnare l’ultimo gol sia Hector Castro, attaccante di Montevideo, nonché primo ed unico giocatore monco nella storia del calcio. Castro, infatti, aveva perso la mano destra a soli tredici anni a causa di un incidente mentre lavorava con una sega elettrica. Era destino, dunque, che a calare il sipario sulla prima edizione non fossero i ben più quotati Andrade o Nasazzi ma lui, el divino Manco.

Le due edizioni successive sanciranno il dominio dell’Italia, con la nazionale di Vittorio Pozzo vincitrice sia nei Mondiali casalinghi del ’34 che quelli francesi del ’38. Gli echi della potenza della nazionale italiana arrivano sino in Brasile, dove il dittatore Getulio Vargas vuole imitare il duce in tutto e per tutto. C’è da fare, però, i conti con Hitler, che tra un progetto di guerra e un altro trova anche il tempo per organizzare i Mondiali nella sua Germania. Alla fine, però, opta per l’invasione della Polonia e, dunque, per la Seconda Guerra Mondiale e della Coppa Rimet non si parlerà più almeno fino alla fine del conflitto.

Senza un concorrente come la Germania, Vargas, ha la strada spianata e all’indomani della guerra, si progettano i Mondiali in Brasile. La festa del calcio nel paese del carnevale, dopo gli orrori degli anni precedenti. In vent’anni, i brasiliani sono passati dall’avere una squadra mediocre ad un all stars team. C’è tutto, nel ’50, per potersi inscrivere nella cartina geografica del calcio: i migliori calciatori del mondo – la tragedia di Superga, un anno esatto prima, aveva portato via il Grande Torino di Valentino Mazzola e Romeo Menti che, siamo quasi sicuri, avrebbero portato all’Italia il terzo mondiale di fila –, uno stadio nuovo di zecca come il Maracanà con una capienza di duecentomila spettatori e appunto, i brasiliani, il dodicesimo uomo in campo.

Nel mondiale del ‘50, francamente, sono davvero pochi gli ostacoli per il Brasile e quelli che ci sono non sono neanche così insormontabili con Uruguay – che c’è sempre –, l’Italia – allenata, per l’occasione dal presidente del Grande Torino Ferruccio Novo e da un giornalista, un certo Bardelli, non esattamente due CT – e, infine l’Inghilterra. Questo il terzetto delle teste di serie insieme al Brasile. Di queste quattro, solo le due sudamericane accedono al girone finale, che vede qualificate, invece, la Spagna e la Svezia. A tre partite alla gloria eterna, il Brasile dei fenomeni ne dà sette agli scandinavi e sei agli iberici, mentre l’Uruguay, contro le stesse avversarie, fa molta più fatica pareggiando 2 a 2 con la Spagna e vincendo 3 a 2 con la Svezia. L’ultima partita del girone, disputata il 16 luglio al Maracanà, coincide con la Finale e vede affrontarsi il Brasile, lanciatissimo a quattro punti (la vittoria valeva 2 punti), e l’Uruguay, fermo a tre e, quindi, con un solo risultato a disposizione.

C’è chi dice che la partita del secolo sia Italia-Germania del 1970, conclusa 4 a 3. Altri, invece, sostengono che sia Argentina-Inghilterra del’86, ovvero la partita del gol del secolo di Maradona. Altri, invece, con altrettanta dose di ragione parlano di quel Brasile-Uruguay come della partita più importante della storia del nostro sport, se non altro per l’impatto che ha avuto sulla cultura tout court di un popolo intero come quello brasiliano. Era il loro Mondiale, sarebbero diventati grandi anzi, lo erano già perché in campo erano rappresentati da vere e proprie divinità come: Moacir Barbosa – “il migliore di tutti i portieri” – Juvenal, il capitano Augusto, Zizinho – a quel tempo il miglior calciatore del mondo –, Bauer, il “Principe” Danilo, Friaça, Jair e, infine, Ademir, capocannoniere di quell’edizione con nove gol. C’era una nazione in fermento, con la politica locale in estasi per una vittoria che doveva solo essere formalizzata dal campo e i giornali brasiliani che, invece, quel trionfo, lo avevano già annunciato la mattina stessa della finale con titoli del tipo “La Vittoria è nostra”. I brasiliani dovevano solo fare il proprio, e neanche tanto trascendentale, dovere in campo, alle 15:00, in uno stadio sovraffollato, con più di duecento mila posti occupati, anche più degli spettacoli dell’Antica Roma imperiale e del Festiva di Woodstock di diciannove anni dopo.

Di contro, una nazionale operaia, meno spettacolare di vent’anni prima, per la quale nessuno si sarebbe mai stropicciato gli occhi. Se proprio dobbiamo dirla tutta, era l’Uruguay ad aver ricevuto le pressioni maggiori dai funzionari FIFA, affinché i calciatori facessero il proprio dovere “scansandosi”. Non era di quell’idea il capitano di quella squadra, Obdulio Varela, degno sostituto di Nasazzi come condottiero in campo della Celeste. Accanto a lui c’erano Màspoli, in porta, Tejera e Gonzalez, Gambetta e Andrade – il nipote dell’eroe di cui sopra – Perez, Moran e, infine, Alcides Ghiggia e Juan Alberto Schiaffino, che otto anni dopo vestiranno la maglia dell’Italia ai mondiali svedesi. Prima di entrare in campo, gli uruguagi sono rassegnati per l’ineluttabile destino a cui sono chiamati. C’è solo uno che ci crede ed è Varela che, prima dà uno sguardo ai duecentomila brasiliani – con il brutto vizio di sparare, letteralmente, in direzione rettangolo verde – e poi, ai suoi, dice la frase, di sicuro, più famosa della storia dell’intero paese: «Los de afuera, son de palo». Quelli fuori, non esistono.

Il resto è la storia mischiata alla mistica di una Gigantomachia, ovvero di una battaglia tra divinità e umani. La vincono gli umani, vestiti di celeste, con il sangue dell’Uruguay, in rimonta per 2 a 1, grazie ai gol di Schiaffino e Ghiggia, dopo l’illusoria rete di Friaça. Quel giorno sarà ricordato per sempre come il Maracanazo, con decine e decine di brasiliani a togliersi la vita. Anche Dondinho, al secolo João Ramos do Nascimento, è tentato dal fare quell’insano gesto ma a portargli un po’ di pace ci pensa suo figlio, un bambino di nemmeno dieci anni: «Non preoccuparti, papà, li vincerò io i Mondiali. Lo farò per te e per la nostra gente». Dopo soli otto anni Edson Arantes do Nascimento, conosciuto da tutti come Pelé, avrebbe mantenuto la promessa.

Fonte foto: pagina ufficiale Twitter FIFA World Cup